#MeToo – ein Hashtag, der vor fünf Jahren die Welt im Sturm eroberte. Innerhalb eines Tages wurde er zum Symbol für die Bewegung gegen sexuelle Übergriffe und läutete einen weltweiten Wendepunkt im Kampf gegen Machtmissbrauch ein. Doch aktuelle Fälle an der Universität zu Köln zeigen, sexualisierte Gewalt bleibt weiter Realität.

Es klingt wie der Plot eines Thrillers. Am Morgen klingelt das Smartphone einer Doktorandin. Auf dem Display erscheint die Nachricht eines Professors: „Ich habe viel von dir geträumt. Es ist, als hätten wir die Nacht miteinander verbracht.“ Später wird sie in sein Büro zitiert – die Tür im Betonkomplex verriegelt. Er will ihr näherkommen. Am Abend drängt ihr Doktorvater sie, ihn in einen Kölner Stripclub zu begleiten, um dort Stripperinnen für einen privaten Tanz auszusuchen. Es sind Szenen von Herabwürdigung, Belästigung und sexuellen Übergriffen. Szenen ungleicher Machtverhältnisse innerhalb der akademischen Hierarchie. Vor allem aber sind es Szenen aus dem Leben von zwölf Studentinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen der Universität zu Köln. Obwohl die Frauen die Vorfälle melden, arbeitet der mutmaßliche Täter weiter an der Hochschule.

„Es ist ein systemisches Problem“

Die Erfahrungen der Betroffenen sind keine Einzelfälle, wie eine Umfrage des Kölner Leibniz-Instituts aus dem vergangenen Jahr zeigt. Fast ein Drittel der Befragten gab an, bereits sexuelle Belästigung an Hochschulen erlebt zu haben – der überwiegende Teil von ihnen ist weiblich. Auch körperliche Gewalt ist an wissenschaftlichen Einrichtungen keine Seltenheit, wie Anke Lipinsky vom Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften bestätigt: „Geschlechtsbezogene Gewalt ist ein systemisches Problem, das wissenschaftliche Einrichtungen nicht weniger betrifft als andere Teile der Gesellschaft.“

Das tatsächliche Ausmaß dieses Problems zeigt die #MeToo-Bewegung. Die Aktivistin Tarana Burke hatte den Hashtag bereits 2006 genutzt, um für sexuellen Missbrauch an afroamerikanischen Frauen zu sensibilisieren. Auch in Deutschland wurde 2013 unter dem Hashtag #aufschrei bereits über Sexismus debattiert. Große Aufmerksamkeit erhielt die Thematik jedoch erst mit den Enthüllungen um den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein. Über 80 Frauen haben die zwei Journalistinnen der New York Times, Jodi Kantor und Megan Twohey, interviewt, um die Gerüchte zu bestätigen. Es ging um sexuellen Missbrauch, Schweigegeldzahlungen sowie Geheimhaltungsvereinbarungen – und sie hatten Erfolg. Im Januar 2020 wurde Weinstein in New York vorerst zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt.

Als Reaktion auf die Enthüllungen twitterte die US-amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano wenige Tage später: „Wenn du sexuell belästigt oder angegriffen wurdest, schreib ‚Me Too‘ als Antwort auf diesen Tweet.“ Allein in den ersten 24 Stunden folgten 500.000 Menschen ihrem Aufruf auf Twitter und ganze 12 Millionen weitere auf Facebook. Seither berichten unter dem Hashtag immer wieder Frauen wie Männer von ihren Erfahrungen im Kontext von sexueller Belästigung, sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch – weit über die Filmbranche hinaus. Die Hashtags #deutschrapmetoo oder #speakingout (Profi-Wrestling) sind nur zwei der weltweit entstandenen Varianten. Auch die Kölner Doktorandinnen wollten nicht länger schweigen und starteten mit weiteren Betroffenen eine Initiative unter dem Hashtag #MeTooScience.

Sexuelle Belästigung – noch immer ein Tabuthema

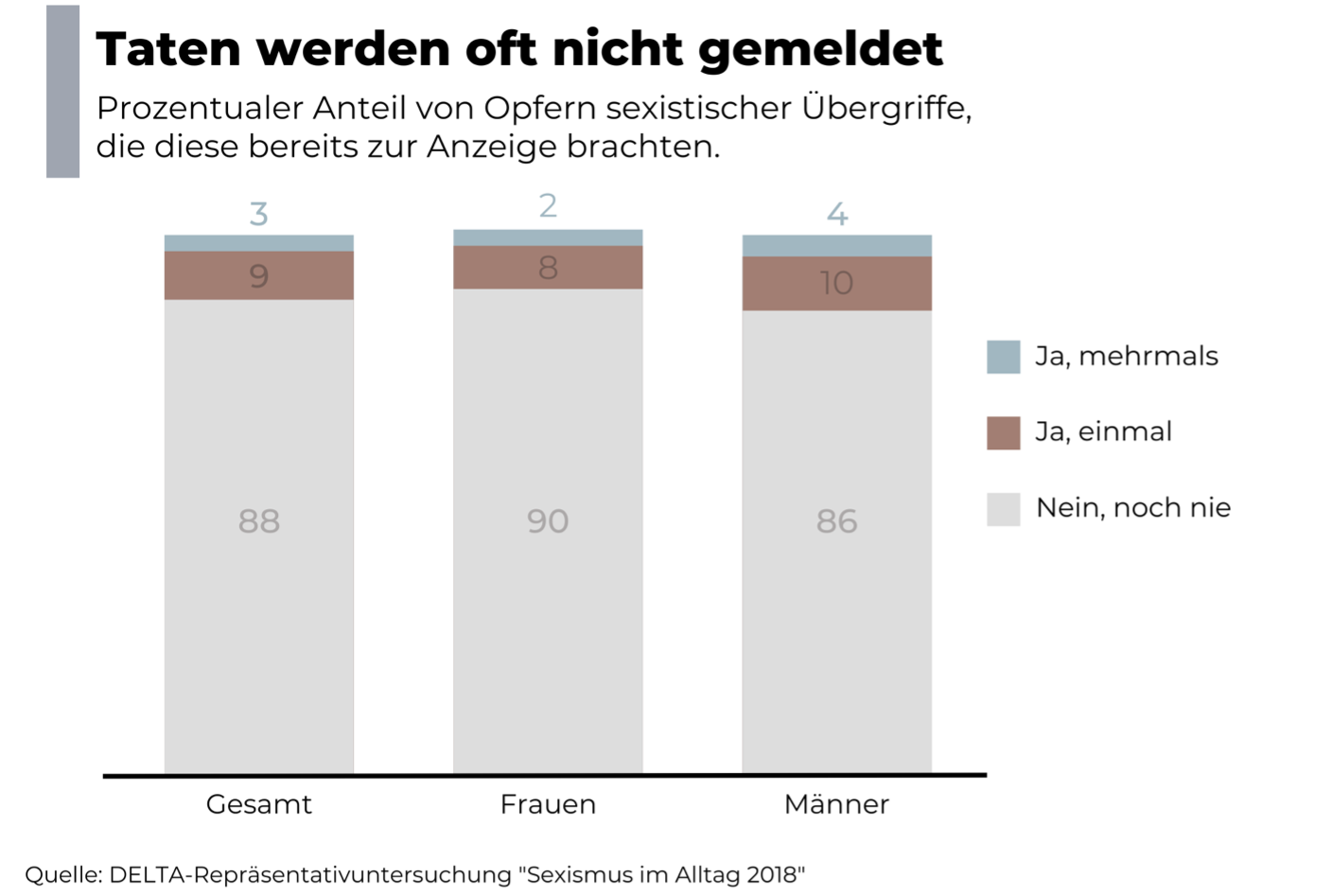

Obwohl durch die Bewegung die Erlebnisse vieler Millionen Betroffener sichtbar wurden, ist die Dunkelziffer nach wie vor hoch. Der Grund: 90 Prozent aller Frauen und 86 Prozent aller Männer bringen sexistische Übergriffe nicht zur Anzeige. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend begründet die geringe Zahl mit einem gesellschaftlichen Tabu: „Soziale Normen sowie die Furcht vor weiterer Stigmatisierung hemmen Betroffene mit Blick auf eine Strafanzeige. Sie würden durch eine solche Tat die bereits erfolgte Abwertung zeitlich verlängern und präsent halten.“ In der Folge erlebe unter hundert Opfern von Vergewaltigungen nur etwa eine betroffene Person die Verurteilung des Täters. Häufig fehle den Geschädigten auch Unterstützung – insbesondere am Arbeitsplatz. Nur 30 Prozent der Befragten gaben bei einer Untersuchung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes an, von einer Ansprechperson am Arbeitsplatz zu wissen. Über 60 Prozent sind keine Schutzmaßnahmen bekannt.

Das spiegelt sich auch im universitären Kontext wider: Es gäbe kaum geeignete Anlaufstellen für Betroffene. Viele Hochschulen befürchteten, allein durch die öffentliche Thematisierung sexueller Belästigung mindestens in ein schiefes Licht gerückt zu werden, erklärt Beate von Miquel, Geschäftsführerin des Marie Jahoda Center für internationale Geschlechterforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Dabei sei es wichtig, Hilfsangebote gegen alle Formen geschlechtsbezogener Gewalt anzubieten. Eine falsche Zurückhaltung führe lediglich dazu, dass es „immer noch schambesetzt ist, zum Beispiel von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt betroffen zu sein“, so Miquel weiter. Aus diesem Grund würden sich viele betroffene Personen schlichtweg nicht trauen, Vorfälle öffentlich anzusprechen. Gleichzeitig seien sich viele Studierende unsicher, ob das erlebte Verhalten schwerwiegend genug war, um es zu melden.

Warten Geschädigte jedoch zu lang, kann sich das negativ auf ihre Erfolgschancen auswirken. Eine Beschwerde wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz muss spätestens zwei Monate nach dem Vorfall eingeleitet werden, um Ansprüche auf Schadensersatz geltend zu machen. „Einige Frauen erzählen aber erst nach drei Monaten oder noch viel später vom Übergriff. Dann müssen wir ihnen sagen, dass es jetzt leider zu spät ist“, so Sebastian Bickerich, Sprecher der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Mehr Zeit räumen zum Teil Hochschulen oder Gerichte ein. Wer einen Strafantrag stellen möchte, kann das innerhalb von drei Monaten tun. Danach besteht die Gefahr, dass Behörden nicht mehr tätig werden. Daran hat bislang auch die #MeToo-Debatte nichts ändern können. Seit Längerem fordern Gewerkschaften, die Frist für Schadensersatz auf sechs oder sogar zwölf Monate zu verlängern – sowie ein Verbandsklagerecht. Bisher müssen Betroffene ihr Recht einzeln einklagen.

#MeToo und Victim Blaming – nicht nur ein Problem der Gegenwart

Die Historie zeigt uns, sexualisierter Machtmissbrauch ist keine Erfindung der Jetztzeit. Das alttestamentarische Motiv der Susanna im Bade ist bereits seit dem Mittelalter in der Kunst präsent. Gemälde von Rubens, Rembrandt und Van Dyck zeigen den spärlich bekleideten Frauenkörper, umringt von den Händen zweier Richter. Sie wollen die jung verheiratete Frau gefügig machen und drohen damit, sie des Ehebruchs zu bezichtigen, sollte sie sich wehren. Vor Gericht wird Susannas Aussage angezweifelt. Nur durch den Glauben an Gott und die Äußerung eines Mannes wird sie letztlich freigesprochen. Damit wird die biblische Erzählung zum Paradebeispiel der Debatte um sexualisierten Machtmissbrauch – und Susanna zum ersten #MeToo-Fall der Geschichte.

Susanna im Bade symbolisiert, was viele betroffene Personen heute noch berichten. „Als Zeugin im Verfahren wird deine Glaubwürdigkeit ständig infrage gestellt, das ist eine schwierige Situation“, so Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin beim Opferhilfeverein Weißer Ring. „Ich glaube, dass Beamte einfach nicht gut genug geschult sind im Umgang mit traumatisierten Personen.“ Auch die #MeToo-Debatte lebte anfangs von Bagatellisierung und Schuldumkehr. Als der Hashtag ins Rollen kam, sei Frauen vielfach vorgeworfen worden, sich in die Opferrolle zu begeben, hysterisch zu sein und bloß nach Aufmerksamkeit zu streben, so Biwer.

Geändert hat sich seither vermeintlich wenig. Auch die Kölner Doktorandinnen berichten von Fragen nach psychotherapeutischer Behandlung und der Trennung vom Ex-Freund. Fragen, die nach eigenen Aussagen lediglich dazu dienten, sie herabzuwürdigen: „Ich kam mir vor wie eine Angeklagte, nicht wie eine Zeugin.“

Hinter diesem Umgang stecken psychologische Gründe, erklärt Sozialpsychologe Gerd Bohner: „Nicht nur beim Thema Belästigung, sondern auch bei sexueller Gewalt allgemein dient die Schuldzuweisung an die Opfer dazu, den ‚Glauben an eine gerechte Welt‘ aufrechtzuerhalten. Wenn man erfährt, dass jemand ohne eigenes Verschulden zum Opfer von Übergriffen wurde, ist diese Weltsicht bedroht.“ In der Folge würden Menschen die Schuld beim Opfer suchen. „Das geschieht auch aus Selbstschutz. Wenn Gewalt nur denen angetan wird, die daran selbst schuld sind, kann mir nichts passieren“, erklärt Bohner.

Über fünf Jahre #MeToo: Was hat sich verändert?

Die Erfahrungen Betroffener zeigen, im Umgang mit Opfern sexueller Übergriffe gibt es erhebliches Verbesserungspotenzial. Aber auch an Schutzmaßnahmen mangelt es noch immer vielerorts. So hat sich laut einer SPIEGEL-Umfrage seit #MeToo nur wenig getan. Für gut die Hälfte der Befragten zeigten sich keine konkreten Verbesserungen. Eine anonyme US-amerikanische Onlinestudie spricht sogar von negativen Spätfolgen: „Fast die Hälfte der Männer sagte, sie hätten Angst vor unfairen und falschen Anschuldigungen.“ Auf die Frage, ob sie deshalb lieber keine Frauen mehr einstellen würden, antwortete ein Viertel mit Ja.

War also alles umsonst? Zahlreiche positive Entwicklungen erlauben es, die Frage zu verneinen. Neben reichweitenstarker Verurteilungen – darunter jene des ehemaligen BILD-Chefs Julian Reichelt – stieg die Nachfrage nach Beratungen stark an. „#MeToo hat gezeigt, dass Diskriminierung und sexuelle Belästigung noch immer große Probleme in unserer Gesellschaft sind. Wir wollen Betroffene weiterhin ermutigen, sich bei uns zu melden und unsere Unterstützung in Anspruch zu nehmen“, heißt es von Seiten der Antidiskriminierungsstelle. Zudem wurde 2018 die unabhängige Vertrauensstelle Themis ins Leben gerufen, um sexueller Belästigung und Gewalt in der Film-, Fernseh- und Theaterbranche entgegenzuwirken. Aber auch im Hochschulkontext zeigte sich etwas Bewegung. Ein Jahr nach den #MeToo-Enthüllungen formulierte die Hochschulrektorenkonferenz, ein Zusammenschluss staatlicher und staatlich anerkannter Hochschulen in Deutschland, Qualitätsstandards für den Umgang mit sexualisierter Diskriminierung. Dazu gehören Sensibilisierungs- und Präventivmaßnahmen wie Führungskräftetrainings. Rechtliche Bestimmungen, die auch Studierende einschließen, bleiben bislang aber aus.

Für die Kölner Studentinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen bleiben die Folgen ihres eigenen Thrillers bislang ungewiss. Die Aufarbeitung der Vorwürfe sei intransparent und parteiisch, kritisiert der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität zu Köln. „Wir erwarten von der Universität schnellstmöglich eine Aufarbeitung und einen konkreten Handlungsplan, welcher sicherstellt, dass derartige Vorfälle sich nicht wiederholen“, so der Erste Vorsitzende, Ben Himmelrath. Auch aus den Reihen der Studierenden wird Protest laut. Bei einer Kundgebung Anfang des Jahres forderten die Initiatorinnen der #MeTooScience-Bewegung vor den grauen Fassaden der Universität lautstark eine grundsätzliche Null-Toleranz-Politik und Aufklärung der sexuellen Übergriffe: „Der Kampf ist nicht vorbei. Die Mechanismen, betroffene Personen mundtot zu machen, sind überall dieselben. Heute ist das Gegenteil passiert und wir sind sehr gespannt, was das alles lostreten wird.“